灰色雾气中有什么庞然大物在张牙舞爪地嘶吼着—亦或者这雾气本身就是那无法形容的巨物,布雷迪做出了这样的判断;尽管耳边没有传来任何奇怪声响,眼睛也未曾看到巨兽游荡,他意识到这是超越人类感知范围外的,需要生长出专门观测这种感官的新器官才能观测接收的奇妙感觉,这种感觉比无法以肉眼看到的红外线、难以用耳朵听到的超声波更超出想象、难以理解。

布雷迪原本所站立的狭窄小巷不知何时变得修长而延展开来,平整的地面像是错觉一般颠簸了一下,紧接着微微向上弯曲,布雷迪瞬间想象出自己早已被巨兽吞入腹中,正站在灰白巨兽胃壁之上的画面;两侧升起了无数闪烁的星光,与天空中的星星连成一片 ,小巷内的亮度在星光闪烁下逐渐提高,原本蒙上一层薄薄雾气的优格也变得清晰可见;下一刻布雷迪意识到,这不是星星,是眼睛。

巨大的恐惧彻底击倒了他,作为杀人魔他其实或多或少对自己的末路有所思考有所准备,但此刻这不存在于现实的巨兽超越了他所有的想象,超出阀值的恐惧令他几乎无法思考。

他意识到有什么咸的液体流到嘴里去了—是泪水,自成年后就再也没有哭过的他彻底失去了对自己泪腺的支配权,他失态的涕泗横流。

今天算是走到头了,要在死前搏一搏吗?他捡起地上匕首,生出了这样的想法;可一看对面那笑吟吟地盯着他看的女孩,他又打消了原本目的—对手太神秘,太恐怖,若是就这样莽撞上前,被对手杀了还好说,一旦被拘了魂,怕是要遭受折磨。

他只好跪在地上,痛哭流涕地说:

“我把全部都献给您,连自己也可以给您当牛做马,我可以签单方面的契约,只要您能把我从这放出去,饶我一条生路…啊…”

说着,他的手没拿稳,刚刚捡起的匕首掉到了地上,正好撞在匕首检测危险的预警功能上,小巷中传来一阵叮叮当当的声响。

“情绪酝酿完了?那我可要开始游戏了,相信我,这个游戏一定能让你印象深刻、受益匪浅。”

可优格小姐还是笑嘻嘻的,就好像根本看不到眼前这崩溃的男人,恶人痛改前非的哀嚎与落泪根本打动不了她,她太无情,也太固执,在面对罪行明确的恶人时生不出哪怕一丝怜悯之心;而他人不知的是她私底下竟因对手视自己为冷漠怪物而沾沾自喜,将自己的所作所为视为舞台剧一般的、将其自命名为除恶务尽的表演。

不过,这份沾沾自喜决不能让他人知晓,也正是因为将除恶务尽视为舞台剧一样的表演优格才能将这些浮夸的、长段的、令成年人脸红的发言毫无障碍地流畅宣讲;而这华丽剧目的观众显然也无法将优格自诩正义使者后的恶劣行径与浮夸言语传递出去—毕竟死人是不会说话的。

说到底,假使这表演真的被人发现,优格恐怕会变得情绪失控,从地板找条缝隙钻进去来逃避现实,她对自己这份爱好的耻度心知肚明,也时常对自己“表演”时的失态进行反思,但无人看到时还是幼稚地偷偷以邪恶克星、正义使者自居。

两丝微光的烛火原理不明地亮了起来,虽然是弱小的光芒,但在阴沉的灰雾中却显得颇为明显。

尖锐的、令人胆颤的刺骨寒风向着布雷迪扑面而来,然而,明明是能清晰感觉的寒风,两道烛火却不受任何影响,布雷迪直觉意识到烛火正在期待着、召唤着自己。

灰雾在烛火上方由无形之风缓缓卷起,宛若有生命般扭动出了轮廓,朦胧、飘渺的烟雾将一道烛火与布雷迪缓缓相连,另一道烟雾则延伸到了雾霭笼罩的远处。

布雷迪提起手来,当他对准连接自己的那道烛火的时候,仿佛震耳欲聋的危险预警从直觉中响起,他意识到,只要提起手,拍下去,他百分之一百会当场死亡,没有任何其他可能;这烛火就像他对自己灵魂所有权的画押手印,只要他摁下,就连转世投胎的机会都将失去,他的灵魂将被奴役到魂飞魄散。

那么,只能熄灭另一道烛火了吧,因为背后灰雾又传来了无声的嘶吼,似在催促,又似在嘲讽。

布雷迪砸向了另一道烛火,然后平静地问:

“那是谁?”

“你的潜行者导师,把你从小培养到大、教导你职业技能与战斗技巧的祭祀头子,制造了一百六十三起血祭惨案的犯罪者。”

优格踮着脚在半空中晃动手指,在布雷迪面前用摇曳的雾气勾勒出他导师的轮廓。

灰雾带着惬意的凉意和湿度拍了拍布雷迪的头,布雷迪从地上拾起刚刚丢弃的忘忧草与打火盒,迎着嘲笑般的刺骨寒风点烟,试了好几次都失败了。

他只好用手掌把打火盒围住,才堪堪把火点起;他深深吸了一口,试图心中愧疚、惶恐、恐惧夹杂在一起的复杂情绪随着烟雾一起吐出。

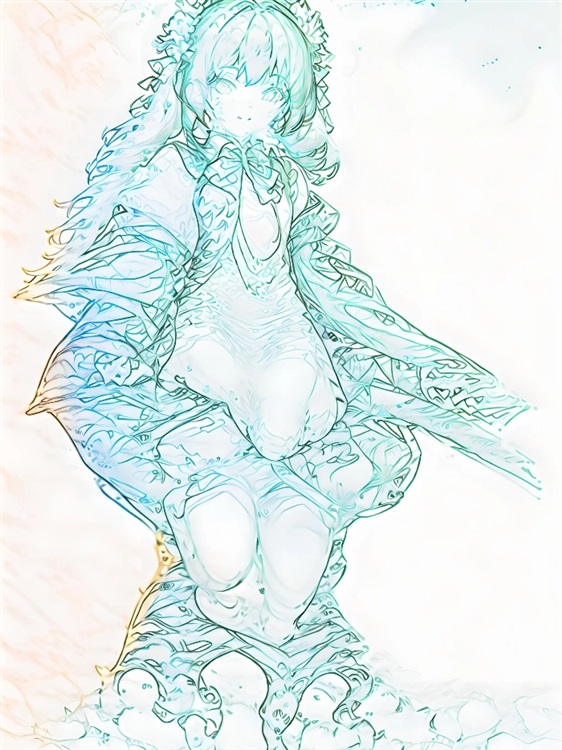

图:“雾中巨兽”人形拟态